পটুয়া সঙ্গীত বা পটের গান সম্পর্কে কতটা জানেন আপনি?

পটুয়া সঙ্গীত বা পটের গান সম্পর্কে কতটা জানেন আপনি?

চলতি বছরের মার্চে বাংলাদেশে এসে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব দেখতে খুলনায় গিয়েছিলেন সুইডেনের ক্রাউন প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়া। তাকে স্বাগত জানানো হয়েছিল সেখানকার ঐতিহ্যবাহী পটের গান শুনিয়ে।

গবেষকরা বলছেন, কেবল খুলনা অঞ্চলে নয়, বরং গোটা বাংলায় একসময় ব্যাপক জনপ্রিয় ছিলো এই পটের গান।

তবে, এক সময়ের জনপ্রিয় লোকগানের এই ধারা এখন অনেকটাই যেন বিলুপ্তপ্রায়।

এক সময় লোক সংগীতের এই ধারাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক কর্মযজ্ঞ হত, প্রায় প্রতিটি এলাকায় আলাদা সংগীতের দল, নিয়মিত আসর আর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল।

কালের পরিক্রমায় এখন সেসব দলের বেশিরভাগেরই অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে। আর সেই সাথে হারাতে বসেছে বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকগীতি পটের গান।

পটের গান আসলে কী?

পটের গান বা পটুয়া সঙ্গীত হচ্ছে এক ধরনের লোকগীতি। এটি পটুয়া সঙ্গীত নামেও পরিচিত। এ গানের রচয়িতা এবং পরিবেশক পটুয়ারা বলে এর নাম হয়েছে পটুয়া সঙ্গীত।

এর সাথে লোকজ শিল্পের আরেক ধারা পটচিত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ বাংলাপিডিয়া বলছে, সংস্কৃত পট্ট বা কাপড় শব্দ থেকে পট শব্দের উৎপত্তি।

এই পটে অঙ্কিত চিত্রই হচ্ছে পটচিত্র, আর পটচিত্রের গল্প নিয়েই রচিত হয় পটের গান বা পটুয়া সঙ্গীত।

অন্যান্য লোক সঙ্গীতের সাথে এর প্রধান পার্থক্যের জায়গা হলো, এটি পরিবেশন করা হয় পট বা কাপড়ের উপরে আঁকা ছবির সাথে।

লোকশিল্প ও সংস্কৃতি গবেষক সাইমন জাকারিয়া বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, মূলত: পটের উপরে ছবি এঁকে সেটি গানের সুরে পরিবেশন করা হয় বলেই, এটি পটের গান নামে পরিচিত।

মি. জাকারিয়া দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের লোক সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করছেন।

তিনি বলছেন, পটের গানে সাধারণত: একটি কাহিনী বা গল্প বর্ণনা করা হয়। সে গল্পের বিষয়বস্তু ও চরিত্রগুলোকে রং-তুলির আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলা হয় পটচিত্রে।

এরপর সেই পটচিত্র দেখিয়ে গানের সুরে পুরো কাহিনী বর্ণনা করা হয়।

পটের গানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হচ্ছে নৃত্য। পটের ছবি দেখিয়ে গায়ক নেচে নেচে সে ছবির কাহিনী বর্ণনা করেন।

এ পুরো ব্যাপারটিকে আরও উপভোগ্য করে তোলা হয় ঢোল-তবলা, হারমনিয়াম, মন্দিরাসহ অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে। দলের বাকি সদস্যরাই সেটি করে থাকেন।

মি. জাকারিয়া বলেছেন, বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে পটের গান হাজার বছরের পুরনো এবং এ অঞ্চলে সেটি এক সময় ব্যাপক জনপ্রিয় ছিল।

বাংলাপিডিয়া বলছে, প্রাচীন বাংলায় যখন কোন দরবারি শিল্পের ধারা গড়ে ওঠেনি তখন পটচিত্রই ছিল বাংলার গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারক।

উৎপত্তি কখন?

পটের গানকে বাংলার লোকজ সংগীতের অন্যতম প্রাচীন ও স্বতন্ত্র একটি ধারা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

লোকজ সংস্কৃতি গবেষক মি. জাকারিয়া বলছেন, খ্রিস্টের জন্মের দুইশো বছর আগে লোকশিল্পের এ ধারা তৈরি হয়েছিল এ অঞ্চলে।

“এটি এমনকি রামায়ণ ও মহাভারতের চেয়েও প্রাচীন”, বলেন মি. জাকারিয়া।

যদিও সে সময়ের কোনো পটচিত্র এখন আর টিকে নেই। “কারণ যে কাপড়ের উপর সেগুলো আঁকা হয়েছিল, কোথাও সেটি সংরক্ষণ করা হয়নি বা করা যায়নি”, বলেন মি. জাকারিয়া।

মূলত: এ অঞ্চলের আবহাওয়ার কারণেই পটচিত্রের প্রাচীন কাপড়গুলো সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়নি বলে মনে করেন গবেষকরা।

“তবে ইতিহাসের বিভিন্ন দলিল ও সাহিত্যিক দৃষ্টান্ত থেকে গবেষকরা দেখিয়েছেন যে, খ্রিস্টের জন্মেরও আগেও পটচিত্রের প্রচলন ছিল”, বলেন মি. জাকারিয়া

ব্রিটিশ শাসনের শেষদিকে বাংলাদেশ অঞ্চলের বেশ কিছু পটের গান সংগ্রহ করা হয়।

তৎকালীন ময়মনসিংহ মহকুমার একজন সরকারি কর্মকর্তা গুরুসদয় দত্ত বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বেশকিছু পটের গান সংগ্রহ করেন।

এর মধ্যে অন্তত আটটি পট তিনি সংগ্রহ করেছিলেন কুমিল্লা জেলা থেকে। এ আটটি পটের সবগুলোই ছিলো গাজীর পট।

গবেষক মি. জাকারিয়া বলেছেন, এ অঞ্চলের মধ্যে বাংলাদেশ অংশেই পটের গানের চর্চা বেশি ছিলো।

বিভিন্ন এলাকার পটের গানের সংগ্রহ করে গুরুসদয় দত্ত ‘পটুয়া সঙ্গীত’ নামে একটি বই প্রকাশ করেন, যেটি ১৯৩৯ সালে বের হয়েছিল।

কোলকাতার আশুতোষ মিউজিয়াম ও গুরুসদয় দত্ত সংগ্রহশালা, নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও লোকশিল্প জাদুঘর এবং ঢাকায় বাংলা একাডেমির সংগ্রহে বেশকিছু পটের গান সংরক্ষিত আছে।

গানের বিষয়বস্তু কী?

পটের গানের বিষয়বস্তুতে বেশ বৈচিত্র্য রয়েছে। গবেষক মি. জাকারিয়া বলেছেন, শুরুর দিকে এসব গানে জন্ম, মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের সুখ-দুঃখের বর্ণনা বেশ প্রাধান্য পেয়েছে।

স্বর্গের সুখ ও নরকের শাস্তির বর্ণনার পাশাপাশি বৌদ্ধ জাতক, রামকাহিনী, কৃষ্ণকাহিনী, সিন্ধুবধ, গাজী পীরের উপাখ্যান ইত্যাদি কাহিনীর উপর ভিত্তি করেই পটের গান বেশি রচিত হয়েছে।

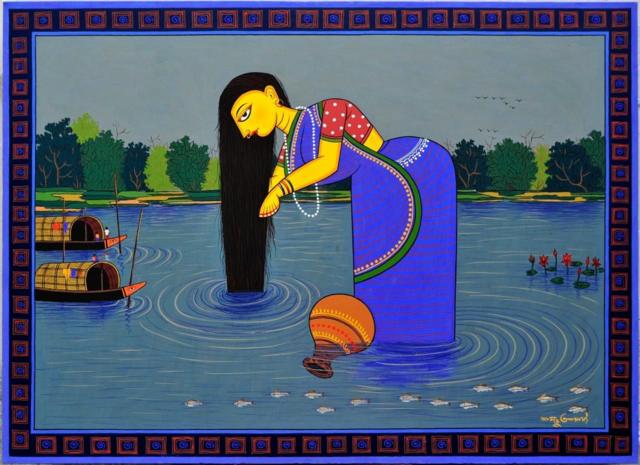

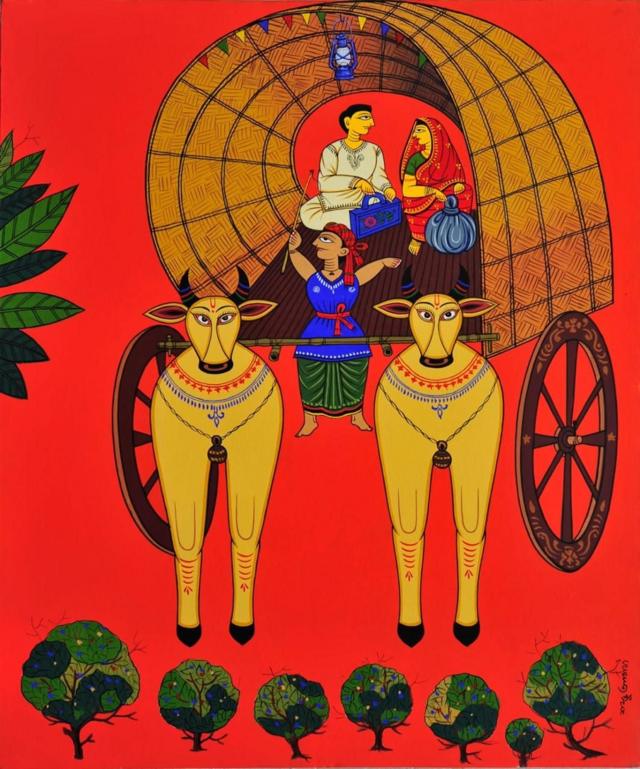

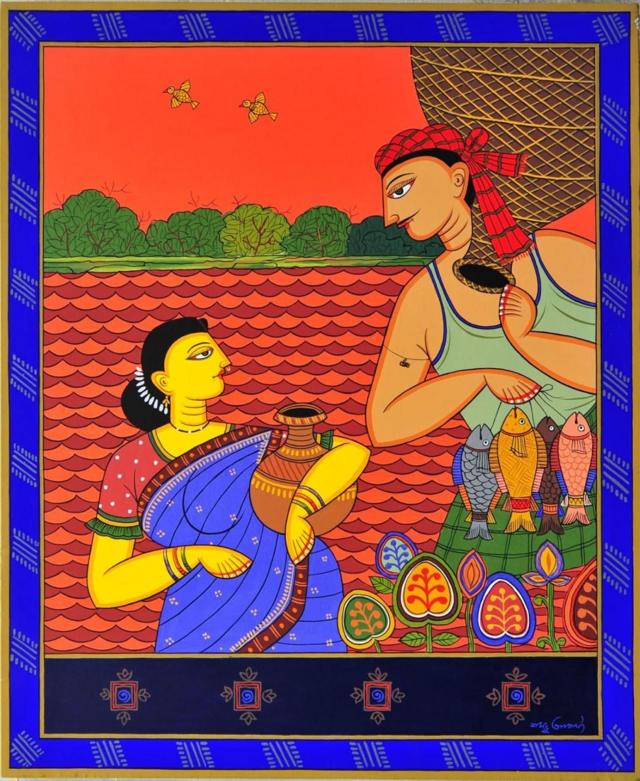

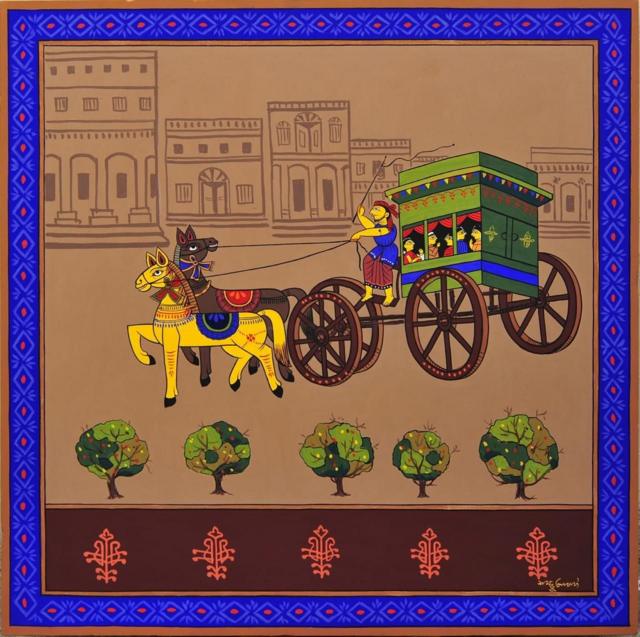

ছবির উৎস,SAYMON ZAKARIA

তবে, ১৯৩৯ সালে গুরুসদয় দত্ত পটের গানের যে সংকলন প্রকাশ করেছিলেন, সেখানে কৃষ্ণলীলা, ব্রজলীলা, রাম অবতার, রাম-লক্ষ্মণ, সিন্ধুবধ ইত্যাদি বিষয়ের পটই বেশি দেখা গেছে।

বিষয়বস্তুর মধ্যে অনেক সময় সামাজিক ঘটনাবলী নিয়ে পটের গান রচিত হয়েছে। যেমন একটি পটের গানের বর্ণনায় বলা হচ্ছে:

‘রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট

প্রজা কষ্ট পায়

গিন্নির পাপে গিরস্ত নষ্ট

ঘরের লক্ষ্মী উড়ে যায়।

মহারাজের দেশে দেখ

জল নাইক হ’ল,

রাজার প্রজাগণ কষ্ট পেয়ে

পলাইতে লাগিল।’

পুঁথি সাহিত্যের মতো পটের গানের শুরুতেও সাধারণত মূল বিষয়বস্তু বা গল্পের প্রধান চরিত্রগুলোর একটি পরিচিতিমূলক বর্ণনা তুলে ধরা হয়।

যেমন, গাজীর পট দেখানোর সময় প্রথমে গাজীর বন্দনা করা হয়। এরপর তার পরিচয়, কর্ম, অলৌলিক ক্ষমতা ইত্যাদি গানের সুরে বর্ণনা করা হয়।

ছবির উৎস,SHAMBHU ACHARYA

এগুলোর বাইরে সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের যাপিত জীবনের সাদামাটা বর্ণনাও পটের গানে প্রাধান্য পেয়েছে বলে জানাচ্ছেন গবেষকরা।

যেমন বাংলাদেশের নড়াইল অঞ্চলের একটি পটের গানের বর্ণনায় বলা হয়েছে:

‘কালা বাসরী বাজায়

দুই নয়নের জলে রাধার বুক ভেসে যায়।

তিন সখী যায় জল আনিতে

মধ্যের সখী কালো,

পিছের সখীর দাঁতে মাজন

ঘাট করেছে আলো’

গবেষক মি. জাকারিয়া বলেন, “বড় বড় আখ্যানের বাইরে ছোট ছোট এরকম বর্ণনার মাধ্যমেও পটের গানে গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষের জীবনযাপন এবং সুখ-দুঃখ তুলে ধরতে দেখা গেছে।”

এর বাইরে গত কয়েক দশক ধরে বাল্যবিবাহ, যৌতুকসহ বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিয়েও বাংলাদেশে পটের গান তৈরি হতে দেখা যাচ্ছে।

যেভাবে গাওয়া হয়

গবেষকরা বলছেন, অতীতে পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনী অবলম্বনে পটের গান তৈরি করা হতো। এরপর বাড়ি বাড়ি ঘুরে পটচিত্রের সাথে সেই গানগুলো পরিবেশন করা হতো।

সাধারণত: পাঁচ থেকে দশজনের একটি দল পটের গান পরিবেশন করে থাকেন। তাদের মধ্যে একজন পটের ছবি ধরে থাকেন।

আর তার পাশে দাঁড়িয়ে একজন গায়ক ছোট একটি লাঠি দিয়ে সেই ছবি দেখান এবং সুরের তালে নাচতে নাচতে কাহিনীটি বর্ণনা করে চলেন।

খুলনা, নড়াইলসহ বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি এলাকায় এখনও গাজীর পট গাওয়া হয়।

ছবির উৎস,SHAMBHU ACHARYA

ঢাক-ঢোল, হারমনিয়াম, মন্দিরা ইত্যাদি বাজিয়ে নেচে নেচে গান গাওয়া হয় এই । সাথে পটে অঙ্কিত চিত্রগুলো একটি লাঠির সাহায্যে দেখানো হয়।

ফলে দর্শকরা সহজেই গানের কথা বা বিষয়বস্তুটি বুঝতে পারেন।

“গান শুনে গৃহস্থ হয়তো কিছু সম্মানী পেতেন এবং সেটা দিয়েই দলের সদস্যদের তাদের জীবিকা নির্বাহ করতেন বলে জানা যায়”, বিবিসি বাংলাকে বলেন লোক সংস্কৃতির গবেষক সাইমন জাকারিয়া।

কারা গায় পটের গান?

পটের গান গাওয়ার জন্য আগে প্রতিটি এলাকায় আলাদা গানের দল ছিল। আর হিন্দু-মুসলিম নির্বেশেষে সবাই পটের গানের সাথে যুক্ত ছিলেন বলেও জানা যাচ্ছে।

“যেমন গাজীর পটের কথাই ধরা যাক। শিল্পী সুধীর আচার্য এটি এঁকেছেন। এরপর যারা গানটি গাচ্ছেন, তাদের মধ্যে হিন্দুও যেমন রয়েছেন, তেমনি মুসলমানও রয়েছেন”, বিবিসি বাংলাকে বলেন গবেষক সাইমন জাকারিয়া।

দেশ বিভাগের আগে পটের গানের চর্চার সাথে হিন্দু ধর্মের অনুসারীরাই বেশি যুক্ত ছিলো বলে জানিয়েছেন মি. জাকারিয়া।

তবে ১৯৪৭ সালের পর তাদের অনেকেই ভারতে চলে যান। এরপর মূলত: মুসলমানরাই পটের গান টিকিয়ে রেখেছেন।

লোক সংস্কৃতি গবেষক আনোয়ারুল করীমের লেখার বরাত দিয়ে বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ বাংলাপিডিয়া বলছে, পটুয়াদের একটি বড় অংশই বেদে সম্প্রদায়ভুক্ত এবং মুসলিম ধর্মের অনুসারী।

এছাড়া ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাঁওতালদের মধ্যেও পটের গানের প্রচলন রয়েছে।

ছবির উৎস,SHAMBHU ACHARYA

ছবির উৎস,SHAMBHU ACHARYA

পটুয়া কারা?

পটের গান তৈরির জন্য প্রথমে একখণ্ড নরম কাপড়ের ওপর একটি কাহিনী বা ঘটনার বর্ণনা তুলে ধরে পটচিত্র আঁকা হয়। যারা এটি আঁকেন, সেই চিত্রকরকেই বলা হয় পটুয়া।

গবেষকরা বলছেন, হাজার বছর আগে যখন পটের গানের উৎপত্তি হয়, তখন পটের গানের সব কাজ একজনই করতেন।

অর্থাৎ যিনি পটে ছবি আঁকতেন, তিনিই পরবর্তীতে ছবির বর্ণনা দিয়ে গান বাঁধতেন, সুর দিতেন এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে গান পরিবেশন করতেন।

এ কারণে যশোর ও খুলনা অঞ্চলে এখনও অনেকেই তাদেরকে ‘গাইন’ নামে ডাকেন বলে বাংলাপিডিয়ায় উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু কালের পরিক্রমায় পটের গানকে কেন্দ্র করে একাধিক সদস্যবিশিষ্ট দল গড়ে উঠতে দেখা যায়।

সেখানে ছবি আঁকার থেকে শুরু করে গান গাওয়া, নৃত্য করা, বাদ্যযন্ত্রে বাজানো- প্রতিটি কাজের জন্য আলাদা মানুষ থাকে।

এখনও যারা পটের গানের চর্চা করছেন, তারাও এই ধারা বজায় রেখেছেন।

এমনকি অনেকে বংশপরম্পরায় এখনও এসব কাজ চলে চলেছেন। তাদেরই একজন মুন্সিগঞ্জের পটশিল্পী শম্ভু আচার্য।

ছবির উৎস,SHUSHILAN

বিবিসি বাংলাকে মি. আচার্য বলেন,“নয় পুরুষ ধরে আমরা বংশপরম্পরায় পটচিত্র এঁকে আসছি। আমার ছেলে-মেয়েরাও এটি শিখেছে।”

তার বাবা সুধীর আচার্যও বাংলাদেশের একজন নামকরা পটশিল্পী ছিলেন। তিনি গাজীর পট এঁকে বিখ্যাত হয়েছিলেন বলে জানা যায়।

পটচিত্র আঁকা হতো যেভাবে

হাজার বছর ধরে পটচিত্র আঁকা হয়ে আসছে কাপড়ের উপর।

এ কাজে যে রঙ-তুলি ব্যবহার করা হতো, সেগুলোর পুরোটাই তৈরি করা হতো প্রাকৃতিক উপাদান থেকে।

গবেষকরা বলছেন, পটচিত্র আঁকার আগে তেঁতুল বিচি বা বেলের আঠা দিয়ে পটের জমিন তৈরি করা হতো।

এরপর সেটির ওপর চক পাউডার, তেঁতুল বিচির আঠা ও ইটের গুঁড়ার মিশ্রণের প্রলেপ দেওয়া হতো।

ভালোভাবে রোদে শুকানোর পর সমগ্র পটটি নির্দিষ্ট প্যানেলে ভাগ করে তার ওপর বিভিন্ন প্রতিকৃতি অঙ্কন করতেন শিল্পীরা।

এছাড়া চিত্রাঙ্কনের জন্য প্রয়োজনীয় রঙ সংগ্রহ করা হতো বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ ও খনিজ পদার্থ থেকে।

যেমন, মশালের ওপর উপুড় করা মাটির সরার কালি থেকে কালো রঙ, শঙ্খগুঁড়া থেকে সাদা, সিঁদুর থেকে লাল, হলুদগুঁড়া থেকে হলুদ, গোপী মাটি থেকে মেটে হলুদ এবং নীল গাছ থেকে নীল রং সংগ্রহ করা হতো।

আঁকার তুলি তৈরি করা হতো ছাগল বা ভেড়ার লোম ব্যবহার করে।

কিন্তু বর্তমানে বাজারে নানান ধরনের তুলি এবং কৃত্রিম রঙ পাওয়া যায়। ফলে শিল্পীরা সেগুলোও ব্যবহার করতেন।

কিন্তু বর্তমানে বাজারে ছবি আঁকার জন্য উন্নতমানের ক্যানভাস এবং নানান ধরনের কৃত্রিম রঙ ও তুলি পাওয়া যায়।

ফলে এখনকার শিল্পীরাও সেগুলো ব্যবহার করেছেন।

কাপড় থেকে ক্যানভাস

শুরু থেকে লম্বা সময় পর্যন্ত পটচিত্র আঁকা হতো নরম কাপড়ের উপর। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেটি বদলে গেছে।

বর্তমানে যারা এর সঙ্গে যুক্ত আছেন, তাদের অনেকেই এখন ছবি আঁকার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত ক্যানভাসে পটচিত্র আঁকছেন।

“আমাদের পূর্বপুরুষরা পটে চিত্র আঁকতেন। পরে তারা গামছায়ও এঁকেছেন। এখন আমরা ক্যানভাসেও আঁকছি”, বিবিসি বাংলাকে বলেন পটশিল্পী শম্ভু আচার্য।

মি. আচার্য জানিয়েছেন যে, তার বেশ কিছু পটচিত্র যুক্তরাজ্য, চীন, জাপান এবং ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন জাদুঘরে স্থান পেয়েছে।

গবেষকরা বলছেন, এ অঞ্চলে প্রধানত: দুই ধরনের পট খুঁজে পাওয়া যায়।

একটি হচ্ছে: দীর্ঘ জড়ানো পট, আরেকটি হলো ক্ষুদ্রাকার চৌকা পট। সাধারণত বড় বড় আখ্যানগুলো জড়ানো পটে আঁকা হতো বলে জানা যায়।

অনেকগুলি চিত্রের ও দৃশ্যের অবতারণা করা হয়ে থাকে দীর্ঘ জড়ানো পটে।

সেখানে একসাথে ২০ টিরও বেশি ছবি আঁকা হতো। যেমন গাজীর পটে অন্তত: ২৪টি ছবি রয়েছে।

তবে প্রতিটি দৃশ্যের সম্পূর্ণ রূপ গানের মধ্যদিয়ে উপস্থাপন করা হয়।

ছবির উৎস,SHAMBHU ACHARYA

জড়ানো পট ১৫ থেকে ৩০ ফুট লম্বা এবং দুই থেকে তিন ফুট চওড়া হয়ে থাকে বলে জানিয়েছেন গবেষকরা।

অন্যদিকে, চৌকা পট হয় ছোট আকারের।

একখণ্ড আয়তাকার কাপড়ের উপর কাদা, গোবর ও আঠার প্রলেপ দিয়ে প্রথমে জমিন তৈরি করা হয়।

তারপর সেই জমিনে পটুয়ারা তুলি দিয়ে বিভিন্ন চিত্র অঙ্কন করেন বলে জানিয়েছেন গবেষকরা।

ছোট ছোট গল্প বা ঘটনার বর্ণনা দিতেই এটি বেশি ব্যবহৃত হতো বলেো জানিয়েছেন তারা।

বিলুপ্তির শুরু যেভাবে

গবেষকরা বলছেন, অতীতে ঢাকার বিক্রমপুর তথা মুন্সিগঞ্জ, যশোর, খুলনা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, নোয়াখালী, সিলেট, ফরিদপুর, বরিশাল, রাজশাহী এবং দিনাজপুর অঞ্চলে অসংখ্য পটুয়া ছিলেন।

এসব পটুয়াদের বড় একটি অংশ হিন্দু ধর্মের অনুসারী ছিলেন, ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিতে তাদের বেশিরভাগই পশ্চিমবঙ্গে চলে যেতে শুরু করেন।

এরপরও যারা টিকে ছিলেন, পরবর্তীরা তারাও পেশা বদল করতে শুরু করেন বলে জানিয়েছেন মি. জাকারিয়া।

স্বাধীনতার পরও বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে পটের গান দেখা যেতো। এরপর আশির দশক থেকে লোকশিল্পের এ ধারা ধীরে ধীরে ক্ষয়িষ্ণু হতে শুরু করে।

মূলত: রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পর্যায়ে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবেই এমনটি ঘটেছে বলে মনে করেন মি. জাকারিয়া।

এখনও যারা টিকিয়ে রেখেছেন

বাংলাদেশের কিছু কিছু এলাকায় এখনও লোকসঙ্গীতের এই ধারাটি টিকে রয়েছে। বর্তমানে খুলনা, নড়াইল, মুন্সিগঞ্জ এবং নরসিংদী অঞ্চলে পটের গানের চর্চা এখনও দেখা যায়।

এর মধ্যে নড়াইলের রূপকথা পটগান এবং মুন্সিগঞ্জের মঙ্গল মিয়ার পটগানের দল এখনও বেশ সক্রিয় বলে জানা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে পটগানের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হচ্ছে গাজীর পট। এই পটটি এঁকেছিলেন মুন্সিগঞ্জের পটশিল্পী সুধীর আচার্য।

বর্তমানে তার ছেলে শম্ভু আচার্য এই শিল্পের সাথে জড়িত রয়েছেন।

এছাড়া নড়াইলে শিল্পী নিখিল চন্দ্র দাসের আঁকা ছবি নিয়ে এখনও পটগান দেখানো হয়।

এছাড়া বেদে সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ এখনও বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে পটের গান গেয়ে থাকেন বলে জানা যায়।

এর বাইরে, সাঁওতালদের মধ্যে ‘চক্ষুদান’ নামে একটি জনপ্রিয় পটের গান রয়েছে বলে বাংলাপিডিয়ায় উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের বাইরে পশ্চিম বঙ্গের বীরভূম, মেদিনীপুর, বর্ধমান এবং মুর্শিদাবাদের বেশ কিছু এলাকায় পটের গানের প্রচলন রয়েছে বলে জানা যায়

Sohag

Sohag